Oleh: Robi Zaenal Muttaqin Nurramdlani

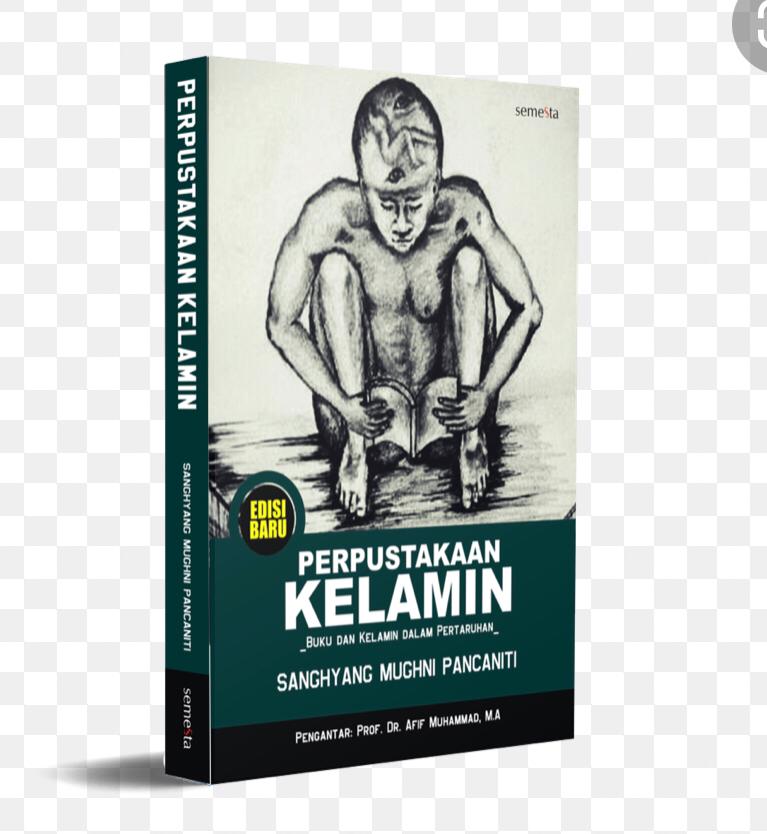

Judul: Perpustakaan Kelamin, Buku dan Kelamin dalam Pertaruhan

Penulis: Sanghyang Mughni Pancaniti

Penerbit: Semesta

Tempat Terbit: Bandung

Tahun Terbit:

- Cetakan Pertama, Mei 2016

- Cetakan Kedua, Maret 2019

- Cetakan Ketiga, Februari 2021

Tebal Halaman: 255

“Ketika Tuhan meniupkan ruh padamu, Dia simpan pada tiga tempat: Akalmu, hatimu dan kelaminmu. Tinggal kau yang putuskan, mana yang akan kau utamakan?”

-Emha Ainun Nadjib-

Adagium dont judge book by its cover barangkali cocok dimanifestasikan ketika kita memandang buku yang satu ini. Sebab buku perpustakaan kelamin, akan memunculkan kesan yang begitu liar dan banal jika kita hanya melihat sampul dan hanya membaca judul.

Beberapa kesan yang akan muncul jika pertama kali mendengar judul dan melihat sampulnya mungkin seperti berikut. Pertama, buku tulisan Mughni ini berisi cerita yang menjelaskan suatu perpustakaan yang isinya adalah buku tentang kelamin, persetubuhan, pelacuran dan sekelumit hal menjijikan tentang kelamin lainnya. Sedang kelamin adalah sex, dan hal itu terlalu vulgar untuk dibaca dari sebuah buku. Kedua, buku ini mungkin berisi tentang literatur dan seluk beluk kelamin; tentang kelamin dan perkembangannya, tentang bagian-bagiannya, tentang khitan, tentang keputihan, berikut hal-hal yang menyertainya. Ketiga, (kesan yang saya dapat setelah membaca halaman pertama), adalah kesan buku naon ieu? Sebab bajingannya Mughni, ia begitu piaway dalam memikat pembaca bukunya sedari halaman pertama.

Buku ini bercerita tentang tokoh bernama Hariang yang diasuh dan dididik oleh ibunya bernama Sajarotul Ilmi di sebuah desa bernama Desa Cigendel. Berlatar belakang di Kabupaten Sumedang, Hariang kecil yang bapaknya sudah direnggut Tuhan sedari dalam kandungan, tidak pernah diberangkatkan untuk mengenyam pendidikan formal oleh sang Ibu, hanya di “sekolahkan” pada seorang kiai kampung bernama Mama kiai Dadang untuk menimba ilmu agama, sedang sang Ibu mengambil alih peran sebagai pengasuh seagaligus “pendidik” bagi Hariang.

“Saya sadar, seorang perempuan akhirnya hanya akan mengabdi pada suaminya dan anaknya. Tapi perempuan tidak harus goblok. Tidak harus bodoh. Tidak harus buta pendidikan. Ilmunya nanti, paling tidak bisa diberikan kepada darah dagingnya.” (hal 11)

Cara Ibu mendidik Hariang memang tergolong “mengerikan” (meminjam bahasa Hariang sendiri). Hal ini dapat dilihat dari metode yang dilakukan sang Ibu agar sosok Hariang dapat mencintai buku. Selama 20 tahun lamanya, sosok Hariang dibiarkan hanyut dan tenggelam akan tanya, tentang apa isi dari sebuah ruangan yang dirahasiakan Ibunya. Ruangan bekas kandang kambing itu (kelak dijadikan perpustakaan yang diberi nama Pabukon Kadeudeuh), isinya tidak pernah diberi tahu pada Hariang kecuali setelah Hariang menginjak umur 2 dasawarsa lamanya. Ternyata, ruangan itu berisi buku-buku yang dikumpulkan oleh sang Ibu selama 19 tahun dan berisi sekitar +- 11.000 judul buku. Sehingga akhirnya setelah momentum itu, kecintaan Hariang pada buku dan ruangan itu (Perpustakaan Pabukon Kadeudeuh) begitu menggila.

Maka di umur 20 tahun (tepat setelah Hariang mengetahui apa isi dari ruangan yang selama ini dirahasiakan sang Ibu), objek yang dicintanya di dunia ini bertambah satu. Setelah Ibu, buku menjadi satu hal lagi yang amat begitu ia cintai. Tak ada tempat yang tak ia jadikan sebagai tempat membaca. Kamar, ruang tamu, teras rumah, dapur bahkan toilet, mesti terdapat buku yang sedang ia baca atau telah ia tamatkan dan belum disimpan kembali ke perpustakaan.

Ada pesan dari sang ibu yang terus diulang-ulang dan barangkali menjadi titik fundamental mengapa sosok Hariang begitu mencintai buku serta kelak memutuskan hal yang terbilang gila untuk sebuah buku.

“Kamu harus selalu ingat, buku adalah peradaban tertinggi umat manusia. Peradaban kita adalah peradaban buku. Demi peradaban itu kamu jangan pernah meminta. Jangan pernah! Kalau perlu, lakukanlah pengorbanan demi mendapat sebuah buku.” (hal 13)

Sampai pada halaman 48, belum terlihat apa konflik sebenarnya dalam buku ini yang korelatif antara perpustakaan dan kelamin. Hingga di halaman 49 kita akan diperkenalkan dengan tokoh bernama Kang Ulun (salah satu warga Desa Cigendel). Ia meminta bantuan kepada Hariang untuk dicarikan pendonor kelamin. Di mana pendonor tersebut akan dibayar dengan uang 1,5 milyar jika ia bersedia mendonorkan kelaminnya untuk Kang Ulun. Di sinilah, konflik mulai melebar dan alur cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca lebih lanjut.

Selain cerita di atas yang telah diuraikan, ada sosok bernama Drupadi (kekasih Hariang) yang juga menjadi tokoh tak kalah pentingnya dalam buku ini. Drupadi menjadi objek ketiga yang Hariang cintai di semesta raya ini. Kemudian, Drupadi juga menjadi kepanjangan lidah penulis untuk menggaungkan isu feminisme dalam buku ini.

Drupadi dan Hariang bertemu di suatu komunitas di Bandung bernama komunitas PAKU (Pasukan Anti Kuliah). Yang mana komunitas ini berisikan orang-orang yang muak pada kampus, tidak lolos masuk Universitas, tidak bersekolah dan gandrung pada buku. Kegiatan komunitas PAKU ini hanya dua, diskusi buku dan membasuh kaki ayah dan ibu.

Selain lewat percakapan sang Ibu dengan Hariang, melalui komunitas inilah khazah keilmuan dalam buku Perpustakaan Kelamin menjadi lebih terasa dan membuat kepala pembaca sedikit dipergunakan lebih lama karena dibutuhkan ketelitian dan kejelian agar paham suguhan ilmu yang dijelaskan oleh penulis lewat komunitas PAKU ini.

Lebih dalam lagi, ada begitu banyak khazanah keilmuan, keagungan sosok ibu, keluhungan budaya sunda, kritik sosial, feminisme dan bahkan ironi-ironi kehidupan yang begitu apik dan ciamik dituliskan oleh pena Mughni.

Kita akan diajak oleh penulis untuk menziarahi berbagai macam judul buku (baik nasional maupun internasional) lewat dialog antar satu tokoh dengan lainnya. Sebab Mughni, barangkali termasuk penulis yang cukup sombong dalam hal memamerkan keluasan intelektualitasnya. Pembaca tidak disuguhi alur cerita yang picisan atau dialog yang begitu mainstream, tapi lebih dari itu kita akan didoktrin untuk cinta pada membaca, berpikir kritis dan membaca realitas-realitas kecil di sekitar kita yang ternyata dapat didefinisikan dengan keagungan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Saking sombongnya Mughni dalam memamerkan kepintaran intelektualnya, bahkan hingga persoalan persetubuhan pun ia bahas dengan penuturan dan analisis ala orang telpelajar. Sehingga meskipun buku ini diperuntukan bagi kalangan 18+, namun tidak terkesan bahwa buku ini setara dengan buku-buku stensilan.

Selain itu, sosok ibu juga digambarkan dengan begitu agung oleh Mughni. Kita akan menemukan karakter serupa Nyai Ontosoroh di buku Bumi Manusia dalam sosok Sajarotul Ilmi. Betapa sosok Ibu dicitrakan mempunyai keluasan ilmu, prinsip yang teguh, kemampuan mendidik yang tangguh, kesomeahan ibu-ibu khas urang sunda sekaligus juga sosok yang mandiri tanpa bergantung pada siapa pun termasuk lelaki.

“Dari semenjak muda, sampai hari ini, warga Desa Cigendel menaruh rasa hormat pada ibu. Ia menjadi tempat mengeluh para ibu, menjadi tempat bertanya para bapak dan menjadi tempat bernaung para pemuda. Keluasan ilmunya, kebaikhatian perangainya kepada semua warga, membuat ia dihujani banyak cinta. Apalagi ketika perpustakaan Pabukon Kadeudeuh dibuka untuk umum. Warga Desa Cigendel setuju, memutuskan untuk member ibu gelar “Guru Rakyat”. Namun dengan penuh kerendahan hati, ibu menolaknya. Bagi ibu, cukup dengan ia melakukan tugasnya sebagai manusia yang nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, ngajait kanu titeuleum, nyaangan kanu poekeun, mere kanu daek jeung nganterkeun kanu sieun.” (hal 11-12)

Juga tokoh-tokoh perempuan lain seperti Drupadi, Anjani, Reni, Niki dan lainnya yang juga digambarkan mempunyai keluasan ilmu, keteguhan prinsip serta sikap kesetaraan dengan lelaki. Hingga sampai pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa Mughni begitu bersikukuh ingin menyuarakan nilai egalitarianism dalam bukunya ini dan tidak ingin sikap kelaki-lakiannya menutup peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari atau menafikannya.

Sebagai urang sunda asli, Mughni tak lupa menyisipkan paribasa-paribasa sunda dan juga menyisipkan keluhungan budaya sunda dalam bukunya. Ia mendefinisikan nilai hidup bertetangga yang dipegang orang sunda, perspektif orang sunda terhadap Sunan Ambu, cara organik prinsip hidup orang desa di tataran sunda dan masih banyak lainnya yang “seolah” ingin menegaskan bahwa betapa beruntungnya ia dilahirkan di tanah sunda yang begitu luhung ini.

Kritik sosial yang dikemukakan oleh Mughni dalam buku ini juga tidak main-main, dalam beberapa kasus seperti kritiknya pada dunia kampus misal, berhasil menelanjangi pembaca yang berasal dari dunia akademisi tersebut. Sebab Mughni tidak hanya mengutarakan argument, namun ia juga acapkali menyisipkan referensi-referensi yang memposisikan kita pada posisi yang sulit untuk membantah apa yang diutarakan Mughni.

“Tempat yang seharusnya menjadi medan pemanusiaan manusia, telah berubah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan, dan memperlakukan manusia seperti binatang. Salah satu fungsi terpenting sekolah atau perguruan tinggi adalah, dia menjadi tempat mencetak manusia yang kurang pandai menjadi pandai, menciptakan manusia yang berpikirnya acak-acakan menjadi sistematis, bahkan mendidik manusia yang tidak berakhlaq menjadi berbudi luhur. Hari ini, apakah ada sekolah atau perguruan tinggi semacam itu ? Sulit sekali ditemukan ! Buktinya, perguruan tinggi, misalnya, mereka hanya menerima calon mahasiswa yang cerdas, punya kemampuan, punya uang, dan memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Kalau perguruan tinggi menerima calon mahasiswa yang telah ‘sempurna’ seperti itu, lalu, fungsi mereka apa ? Menjualnya ?” (hal 12)

Pada intinya, secara sederhana buku ini menceritakan Tokoh Utama bernama Hariang dan sekelumit kisah hidupnya yang berkelindan antara cinta dan bakti pada ibunya, Pabukon Kadeudeuh, Drupadi kekasihnya, Barudak PAKU (Pasukan Anti Kuliah), dan Kang Ulun si pencari donor kelamin.

“Hariang, ketika Tuhan meniupkan ruh padamu, Dia simpan pada tiga tempat: Akalmu (Buku), hatimu (Ibu) dan kelaminmu (Drupadi). Tinggal kau yang putuskan, mana yang akan kau utamakan?” (hal 199)

Cirukem, 2 Juli 2021