KUNINGAN (MASS) – Apakah kita sedang hidup di era ketika uang negara yang diniatkan untuk menolong justru menjerumuskan?

Pertanyaan itu menggelitik nurani banyak orang setelah kabar bahwa ribuan penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta menggunakan dana itu untuk bermain judi online (judol).

Data PPATK menunjukkan lebih dari 602.000 warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judol, dan sekitar 5.000 di antaranya adalah penerima bansos aktif.

Jumlah transaksinya mencapai Rp3,12 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cermin retaknya sendi moral dan lemahnya desain kebijakan sosial di negeri ini.

Di tengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi rakyat kecil pascapandemi, bansos semestinya menjadi pelindung sosial, bukan pelicin kemerosotan.

Ketika bantuan berubah menjadi modal bermain judi, negara tidak hanya kehilangan uang, tapi kehilangan arah moral kebijakannya.

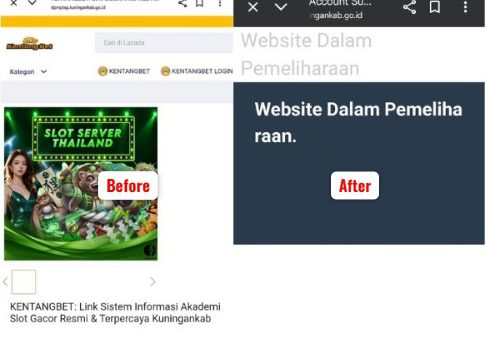

Bansos yang Tersesat di Dunia Digital

Bayangkan seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang baru saja menerima bansos.

Di tangannya, ada harapan — uang yang bisa digunakan untuk membeli beras, susu anak, atau membayar iuran BPJS.

Namun di ponselnya, muncul notifikasi iklan: “Mainkan dan menangkan Rp10 juta hanya dengan klik!”

Dalam sepersekian detik, realitas bantuan sosial berpindah dari dapur ke dompet digital, lalu ke situs perjudian.

Beginilah cara kebijakan sosial tersesat di dunia digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa bansos kita masih berpikir di zaman analog, sementara penyalahgunaannya sudah berpindah ke era algoritma.

Negara menyalurkan dana dengan keyakinan bahwa penerima akan rasional dan bertanggung jawab, padahal ekosistem digital menciptakan perilaku impulsif yang tak terprediksi.

Bansos yang semula didesain sebagai “jaring pengaman sosial” kini menjadi “jaring laba-laba digital” yang menjebak warganya sendiri.

Saat Uang Publik Tak Lagi Publik

Masalahnya bukan semata-mata pada penerimanya, melainkan pada desain kebijakannya.

Negara terlalu fokus pada berapa yang disalurkan, bukan bagaimana uang itu hidup di tangan penerima.

Sistem bansos kita masih berorientasi pada cash transfer — seolah uang itu akan secara otomatis mengalir ke kebutuhan dasar.

Padahal, tanpa literasi dan pengawasan, uang publik berubah menjadi uang pribadi tanpa tanggung jawab publik.

Seperti air yang ditumpahkan di lantai retak, sebagian memang menyerap ke akar kehidupan, tapi sebagian lain mengalir ke celah-celah gelap yang tak terpantau.

Di situlah bansos kita bocor — bukan karena niat jahat semata, tapi karena desain sosial yang buta terhadap perilaku manusia di era digital.

Ketika Kebijakan Lupa pada Psikologi Rakyat

Setiap kebijakan publik sejatinya adalah rekayasa perilaku.

Namun bansos di Indonesia belum berani mengakui dimensi psikologis penerimanya.

Negara memberi uang, tapi tidak menanamkan makna.

Negara menyalurkan bantuan, tapi tidak menyalurkan nilai.

Kita seolah lupa bahwa manusia bukan sekadar penerima dana, tetapi juga makhluk yang digoda, diiming-imingi, dan dibentuk oleh lingkungannya.

Dalam ruang digital yang penuh dengan aplikasi cepat kaya, uang tunai tanpa pagar moral adalah undangan terbuka untuk kehancuran sosial.

Pemerintah memang dapat mencabut bantuan bagi pelaku judol, tetapi langkah itu hanyalah menutup pintu setelah kuda keluar kandang.

Kita butuh pendekatan yang lebih fundamental: membangun ulang desain kebijakan dari dalam, bukan sekadar menambah pagar dari luar.

Negara sebagai “Orang Tua Sosial”

Bayangkan negara sebagai orang tua yang memberi uang saku kepada anaknya.

Seorang ayah yang bijak tentu tidak hanya memberi uang, tetapi juga mengajari anaknya bagaimana membelanjakan, menyisihkan, dan menghargai uang itu.

Ia akan menasihati, memantau, dan bahkan menegur jika anaknya menggunakan uang untuk hal yang merusak.

Begitu pula seharusnya negara memperlakukan penerima bansos. Negara harus hadir bukan hanya sebagai “pemberi uang”, tetapi sebagai “pendidik moral publik.”

Namun dalam praktiknya, negara kita lebih mirip transfer bank daripada pengasuh sosial.

Dana bansos ditransfer dengan semangat administrasi, bukan empati. Kita punya sistem by name by address, tapi belum punya sistem by behavior by purpose.

Akibatnya, negara tidak tahu apakah bantuan itu menyelamatkan hidup seseorang — atau justru membiayai kejatuhannya.

Dari Transfer Dana ke Transfer Nilai

Maka, solusi tidak terletak pada menambah anggaran, tetapi mengubah paradigma.

Kita perlu bergeser dari charity policy ke character policy, dari sekadar menolong ke membangun kemandirian.

Pertama, kebijakan bansos harus diperlengkapi dengan rekayasa perilaku (behavioral design).

Bantuan bisa disalurkan melalui dompet digital khusus yang hanya bisa digunakan di kategori kebutuhan dasar seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan.

Negara punya kemampuan teknologi untuk itu, tinggal keberanian politiknya.

Kedua, penerima bansos wajib mengikuti literasi keuangan dasar. Ini bukan sekadar pelatihan formalitas, tapi proses pembentukan karakter.

Dana publik harus berkelindan dengan pendidikan publik.

Ketiga, perlu dibangun “social trust index” — semacam reputasi sosial digital bagi penerima bansos.

Penerima yang menggunakan dana dengan baik mendapatkan tambahan insentif; yang menyalahgunakan, mendapat suspensi atau pengawasan ketat.

Keempat, pemerintah mesti bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan dunia pendidikan untuk menanamkan pesan moral bansos: bahwa uang negara adalah amanah, bukan hadiah.

Bansos harus menjadi alat pembentukan karakter bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran.

Menata Ulang Moralitas Negara

Ketika uang negara jatuh ke meja judi, maka yang runtuh bukan sekadar sistem, tapi moralitas kebijakan.

Negara harus kembali menanamkan jiwa sosial dalam setiap rupiah yang ia keluarkan.

Kita tak bisa terus menambal dengan sanksi tanpa memperbaiki fondasi.

Kebijakan sosial yang baik bukanlah yang paling cepat menyalurkan, tetapi yang paling kuat menumbuhkan nilai.

Desain bansos di era digital harus berbasis trust dan trace — bisa dipercaya karena berpihak, dan bisa dilacak karena transparan.

Integrasi data antara Kemensos, BI, OJK, dan PPATK bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.

Dengan sistem real-time, setiap transaksi mencurigakan bisa diblokir otomatis. Ini bukan sekadar pengawasan, tapi perlindungan terhadap martabat warga miskin.

Refleksi: Antara Keberpihakan dan Ketegasan

Kita tidak boleh lupa, di balik setiap penerima bansos ada wajah, ada cerita, ada harapan.

Tapi harapan itu harus dijaga dengan ketegasan.

Kebijakan yang lembek hanya akan melahirkan ketergantungan baru.

Maka, jika bansos ingin efektif, ia harus berpihak sekaligus mendidik.

Berpihak pada yang lemah, mendidik agar tak selamanya lemah.

Di era digital, uang negara bukan sekadar alat bantu ekonomi, tapi juga alat bantu moral.

Karena itu, kebijakan sosial ke depan harus memadukan tiga kekuatan: teknologi untuk mengawasi, edukasi untuk menyadarkan, dan moralitas untuk menuntun.

Dari “Uang Kasih” ke “Kasih yang Menguatkan”

Bansos yang disalahgunakan untuk judi online adalah cermin dari ketidakhadiran negara dalam ruang moral warganya sendiri.

Kita telah menciptakan sistem yang efisien, tapi kehilangan sisi kemanusiaan.

Jika kebijakan publik ingin kembali bermartabat, maka setiap rupiah bansos harus membawa pesan: uang ini bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk memperbaiki hidup.

Negara tidak boleh berhenti di tahap memberi. Negara harus naik kelas — menjadi pengasuh moral, penjaga nilai, dan pembimbing digital rakyatnya.

Dan hanya dengan itulah, kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi menggema di awal tulisan ini:

tidak, kita tidak sedang hidup di era ketika uang negara menjerumuskan — asalkan negara berani kembali menanamkan nurani dalam setiap kebijakannya.***

Penulis : Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta