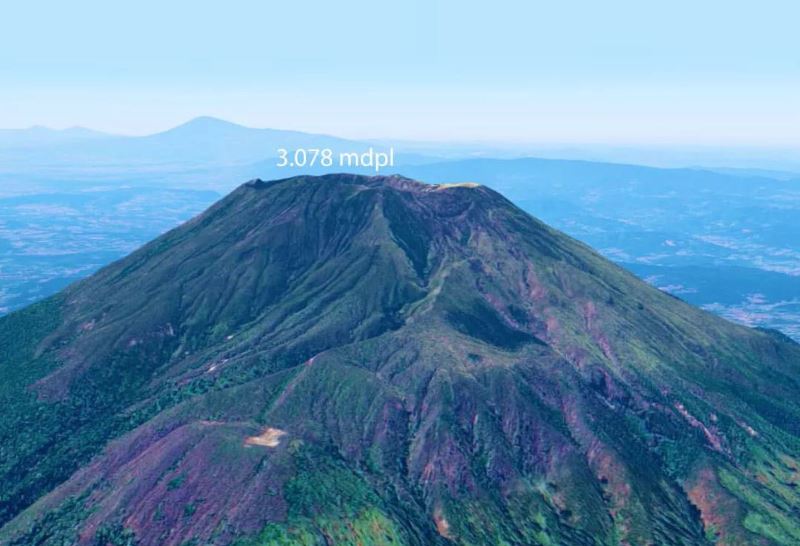

KUNINGAN (MASS) – Wacana mengenai keberadaan titik panas bumi di Gunung Ciremai kembali dilempar ke publik setelah laporan penelitian geologi mengonfirmasi adanya potensi geotermal di kawasan tersebut. Namun penyebutan “potensi” ini sering diperlakukan sebagai persetujuan otomatis untuk mengejar proyek-proyek ekstraktif, meskipun kawasan ini adalah penyangga ekologi strategis bagi Kuningan, Majalengka, dan Cirebon. Padahal, dalam kerangka akademik, potensi geologi bukanlah mandat politik. Ia hanyalah temuan sains yang harus dibaca dengan kehati-hatian ekologis.

Studi tahun 2024 berjudul Analisis Potensi Geothermal Kawasan Gunung Ciremai Berdasarkan Citra Landsat 8 dan Data Gravity memang membuktikan keberadaan sistem panas bumi. Namun penelitian itu sendiri tidak pernah menyatakan bahwa kawasan konservasi harus dieksplorasi. Justru temuan ilmiah tersebut menekankan perlunya pengawasan ketat, analisis ruang, dan kajian risiko bentanglahan. Di titik inilah bias publik sering muncul: sains digunakan sebagai slogan teknokratis, tetapi aspek perlindungan lingkungan tidak dibahas secara jujur.

Jika kita mempelajari literatur mengenai proyek geotermal di Indonesia, pola yang muncul sangat jelas: kerusakan lingkungan bukan kemungkinan, melainkan kecenderungan. Studi dampak eksplorasi panas bumi Sibayak (2024) menunjukkan terjadi penurunan kualitas lingkungan, terganggunya aktivitas pertanian, dan menurunnya pendapatan warga. Sementara penelitian eksplorasi Baturraden (2023) secara gamblang menyebut bahwa pengeboran geotermal meningkatkan kerentanan akses air bersih dan memperbesar beban sosial bagi masyarakat sekitar.

Kita menyebut fenomena ini sebagai externalities biaya sosial dan ekologis yang tidak dihitung dalam kalkulasi ekonomi proyek. Namun dalam bahasa politik, fenomena ini adalah pemindahan beban dari negara ke masyarakat, di mana keuntungan energi dinikmati elite, sementara risiko ekologis dipikul warga.

Ini bukan sekadar dugaan. Studi tentang kebijakan panas bumi di Indonesia (The Geothermal Development Policy on Environmental in Indonesia and the USA, 2023) menegaskan bahwa regulasi geotermal kita “tidak selalu menghasilkan keadilan lingkungan dan cenderung memproduksi konflik struktural” antara negara, investor, dan masyarakat. Regulasi ada, tetapi implementasinya mudah dilonggarkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Dengan kata lain, kegagalan bukan pada sainsnya, tetapi pada politik pengelolaannya.

Fakta-fakta tersebut harus menjadi alarm keras khususnya bagi Ciremai, yang bukan sekadar gunung tetapi jantung hidrologi yang menghidupi mata air, irigasi, pertanian, dan ekosistem dataran bawah. Kajian teknik geotermal yang membahas sifat uap bawah tanah menyebutkan bahwa uap geotermal mengandung logam berat seperti merkuri, boron, arsen, dan antimon (Geothermal Energy Utilization and Environmental Impact Prevention, 2023). Kontaminasi unsur-unsur ini, meski kecil, akan sangat memengaruhi kualitas air di kawasan konservasi.

Dalam konteks politik lokal, risiko ini semakin meningkat ketika birokrasi daerah tidak menunjukkan sikap tegas terhadap eksploitasi ruang. Jika instruksi penghentian pemanfaatan kawasan hutan saja dapat diabaikan, apa jaminan bahwa eksplorasi geotermal tidak akan melahirkan pembiaran serupa? Yang dipertaruhkan bukan sekadar tata kelola energi, tetapi wibawa pemerintahan daerah dalam menegakkan hukum.

Dan di sinilah letak persoalan paling mendasar: transisi energi seharusnya menjadi proyek nasional yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Namun tanpa tata kelola yang kuat, transisi energi justru berubah menjadi transaksi energi, di mana kawasan konservasi diperlakukan sebagai komoditas. Oleh karena itu, masyarakat Kuningan dan Jawa Barat perlu membaca isu ini dengan lensa politik-ekologis, bukan sekadar teknis. Setiap proyek geotermal harus tunduk pada prinsip:

1. Keadilan ekologis: perlindungan kawasan konservasi sebagai sumber air utama.

2. Keadilan prosedural: persetujuan masyarakat lokal sebagai syarat mutlak (free, prior, and informed consent).

3. Keadilan substantif: transparansi penuh terhadap dampak, risiko, dan hasil kajian lingkungan.

4. Akuntabilitas politik: tidak ada proyek yang berjalan ketika lembaga pengawasan masih lemah.

Skeptisisme publik bukan tanda anti-sains, tetapi bentuk demokratis. Energi terbarukan memang penting, tetapi tidak ada yang “terbarukan” dari kerusakan konservasi, hilangnya sumber air, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jika negara masih ingin mempertahankan legitimasi dalam isu energi, ia harus membuktikan bahwa kebijakan tidak dibuat untuk melayani kepentingan modal, tetapi untuk melindungi rakyat dan masa depan ekologis daerah.

Gunung Ciremai boleh menyimpan panas. Namun keputusan politik tentang masa depannya tidak boleh diambil dengan kepala yang dingin dan hati yang beku.

Oleh: Fillah Ahmad, Mahasiswa Kuningan