KUNINGAN (MASS) – Publik bertanya: apakah pantas dana APBN digunakan untuk membangun kembali Pesantren Al-Akhoziny yang ambruk, padahal indikasi awal menunjukkan ada kelalaian konstruksi?

Pertanyaan ini menyentuh batas antara empati sosial dan tanggung jawab fiskal. Negara tentu wajib hadir menolong korban, namun tanggung jawab kemanusiaan tidak boleh meniadakan prinsip akuntabilitas.

Uang APBN adalah uang rakyat, hasil pajak dari warung kecil hingga pabrik besar. Maka setiap rupiah harus digunakan dengan alasan yang dapat diuji secara moral dan hukum.

Empati Tidak Boleh Menutupi Kelalaian

Jika keruntuhan terjadi akibat bencana alam, tentu logis bila negara menyalurkan dana darurat.

Tapi bila disebabkan oleh kesalahan manusia—kelalaian kontraktor, pelanggaran standar bangunan, atau pengawasan yang lemah—maka negara tidak bisa langsung menjadi “penebus dosa”.

Analogi sederhananya: ketika seseorang menabrak mobil tetangga karena lalai, yang pertama dilakukan adalah penyelidikan dan tanggung jawab, bukan patungan warga untuk memperbaiki.

Begitu pula dengan APBN—bantuan harus hadir, tapi setelah kebenaran ditegakkan.

Karena itu, langkah pertama seharusnya investigasi menyeluruh, bukan pembangunan ulang.

Jika ditemukan unsur kelalaian, proses hukum wajib berjalan.

Baru setelah semua jelas, pemerintah boleh membantu dengan prinsip reconstruction with responsibility—membangun sambil membenahi tata kelola.

APBN Bukan Dompet Empati

APBN bukan dana sosial yang bisa digunakan hanya karena rasa kasihan. Ia adalah amanah konstitusi, diatur oleh Pasal 23 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap penggunaannya harus memenuhi asas efisiensi, keadilan, dan keterbukaan.

Menggunakan APBN tanpa audit penyebab bisa menjadi preseden berbahaya—seolah semua kesalahan bisa dimaafkan dengan uang negara.

Padahal fungsi APBN adalah menjaga disiplin fiskal dan mendorong tata kelola yang benar.

Jika negara terlalu mudah menalangi kelalaian, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap prinsip keadilan fiskal.

Lembaga Privat, Dana Publik

Pesantren memang berperan besar dalam pendidikan dan sosial, tetapi secara hukum tetap lembaga privat.

Bantuan negara sah diberikan bila tujuannya untuk kepentingan publik, seperti peningkatan mutu pendidikan, sanitasi, atau digitalisasi.

Namun untuk pembangunan fisik akibat kelalaian internal, logika fiskalnya berbeda.

Pemerintah harus memastikan batas yang jelas antara solidaritas publik dan penyelamatan lembaga privat.

Ketika alasan yang digunakan adalah “kondisi darurat nasional”, maka harus ada dasar hukum yang kuat.

Darurat tidak boleh jadi dalih untuk melangkahi prosedur.

Jika pihak pesantren belum mempertanggungjawabkan dana atau belum diaudit, penggunaan APBN justru berpotensi melanggar asas kehati-hatian dan menimbulkan moral hazard institusional—lembaga lain bisa merasa aman berbuat lalai karena yakin akan diselamatkan negara.

Solidaritas yang Tertib, Bukan Serampangan

Negara tetap perlu hadir, namun dengan tahapan yang disiplin:

Pertama, tangani korban dan kebutuhan darurat santri—ini kewajiban moral.

Kedua, lakukan investigasi menyeluruh atas penyebab keruntuhan.

Ketiga, gunakan APBN hanya setelah kesalahan dan tanggung jawab jelas.

Langkah seperti ini meneguhkan integritas negara: membantu tanpa menutup mata atas kelalaian.

Empati tidak boleh menggantikan penegakan aturan. Pemerintah seharusnya membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa setiap bantuan disertai pembenahan sistemik, bukan sekadar reaksi politis atas tragedi.

Preseden dan Persepsi Publik

Kebijakan publik tidak hanya diukur dari niat, tetapi juga persepsi.

Jika APBN digunakan untuk menalangi kelalaian, pesan yang sampai ke publik bukan “negara peduli”, melainkan “negara permisif”.

Dampaknya bisa menjalar. Lembaga lain akan meniru, merasa negara siap menanggung akibat jika terjadi kesalahan.

Padahal, setiap rupiah APBN yang keluar untuk menutupi kelalaian berarti mengurangi porsi belanja yang lebih produktif—gizi anak, subsidi pendidikan, atau kesehatan masyarakat.

Inilah sebabnya kebijakan fiskal harus berbasis aturan (rule-based), bukan emosi.

Empati penting, tapi empati yang taat prosedur akan melahirkan keadilan yang berkelanjutan.

Menutup Luka dengan Diagnosis, Bukan Tambalan

Kebijakan fiskal ibarat tindakan medis: sebelum menutup luka, sumber infeksi harus dibersihkan.

Jika langsung ditutup tanpa diagnosis, penyakit akan kambuh. Begitu pula APBN—jika digunakan tanpa penyelidikan penyebab, kerusakan moral dan teknis akan berulang.

Negara memang perlu membantu pesantren bangkit, tetapi yang lebih penting adalah memastikan sistem pengawasan dan standar bangunannya diperbaiki.

Negara bukan “penambal kelalaian”, melainkan pengawal tata kelola yang benar.

Kesimpulan: Bijak Mengelola Amanah Rakyat

Negara harus hadir dalam duka rakyat, namun kehadiran itu harus rasional dan bertanggung jawab.

Empati sosial tak boleh menenggelamkan akuntabilitas publik.

APBN boleh digunakan untuk pesantren, sekolah, atau rumah ibadah bila memenuhi asas transparansi dan keadilan.

Tetapi bila penggunaannya berpotensi menutupi kelalaian, maka pemerintah wajib menunda hingga investigasi tuntas.

Tugas negara bukan hanya memperbaiki gedung yang runtuh, tetapi mencegah keruntuhan berikutnya—baik secara fisik maupun moral.

Itulah wujud nyata kebijakan publik yang bijak: empati yang tertib, bukan solidaritas yang serampangan.

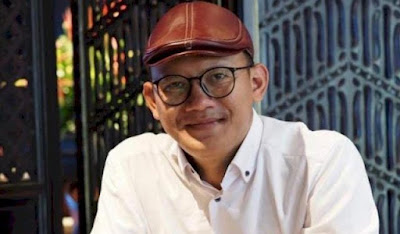

Oleh : Achmad Nur Hidayat

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta